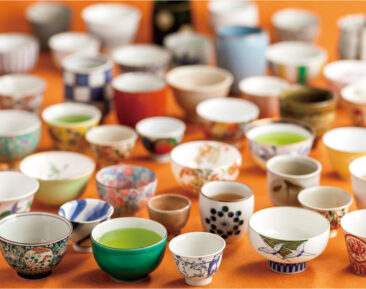

お茶を飲むのに欠かせない湯呑。自分用にはもちろん、おもてなし用やギフト用に求める方も増えています。でも、いざ買おうと思ってもどれも同じに見えて、どう選べばいいかわからないという悩みもあるのではないでしょうか? デザインだけじゃない、機能や種類、用途に合わせた湯呑の選び方をプロに教えていただきました。<

自然体な生き方、みずみずしさが魅力のモデル・はなさん。近年「茶道」に関する書籍を2冊発行した彼女が今、夢中なのは「お茶のお稽古」。はなさんが「茶の湯」に魅了される理由に迫りました。<

スイーツ好きにとって「本日のおやつ、なあに?」は仕事の士気に関わる大問題。お茶にくわしい編集部が「涼菓子」をお茶の種類別にご提案。おもてなしや手土産選びに役立つ、茶種別のお菓子選びのアイデアです。<

京都の自然を満喫しながら、神社仏閣までめぐれてしまう「京都一周トレイル」のコースの中から、旅行感覚でも始めやすいコースをご紹介します。アクセスも便利で、途中には名所や絶景ポイントも点在、標識などのガイドもしっかりしているから、「山歩きは興味があるけど大変そう……」という方にもおすすめです!<

いつも予約でいっぱい、「お菓子教室シトロン」を主宰する、実力派お菓子作家の山本稔子さんが若蒸し茶、深蒸し茶、かぶせ茶、茎茶の4種の繊細で個性的な煎茶に出合ったら。「日本茶には和菓子と思いがちですが、洋菓子も合いますよ」という山本さんに、お茶と洋菓子を組合せるコツをうかがいました。<

すてきなお茶時間に欠かせないのが急須や湯呑などのやきもの。お茶とも深い関わりのあるやきものですが、常滑焼、有田焼、清水焼、美濃焼、益子焼……と種類がいっぱい。それぞれどんな特徴や違いがあって、産地がどこか、知っていますか? 産地の背景や特徴を知れば、これからの茶器選びがますます楽しくなるはずです。<

おせちや年越そばなど、特別なお料理が並ぶ年末年始は、お料理だけでなくうつわや盛り付けにもこだわって、すてきな演出をしてみませんか? 家にあるうつわや100均で手に入るものでも、工夫次第で華やかなテーブルコーディネートができます。そのコツを、教室などを主宰する山口さんに教えていただきました。<

煎茶を使ってお手前を行なう「煎茶道」。小川流煎茶師範の渡邊由楽先生が、家庭でも応用できるおいしいお茶の淹れ方、そのエッセンスを特別に教えてくれました。お茶の淹れ方を変えるだけで、香りも味わいもまるで別物。新たなお茶の魅力が広がります!<

朝からスッキリ目覚め、1日を元気に過ごすためにおすすめなのが、朝に飲む日本茶。目覚めの1杯のお茶が生活のリズムをつくり、こころもからだも元気にしてくれます。朝茶習慣を実践し、仕事をはじめ充実した毎日を過ごす3人の女性に朝にお茶を飲むのメリットをお聞きしました。<

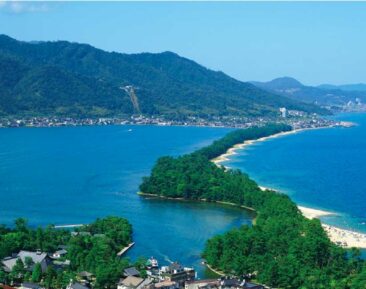

京都といえば古都の風情あふれる街並みを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、市街から足を延ばせば、涼を感じる美しい風景が数多くあります。神話の時代にできた天橋立、夏目漱石が涼んだ保津川など、古今、多くの人を癒やしてきた、おすすめの絶景4選をご紹介します。<

京都といえば春の桜や秋の紅葉も人気ですが、知られざる初夏の美しい風景をご存じですか。京都の風景を撮り続ける写真家の中田昭さんは「水が豊かな土地ほど新緑は青く色鮮やかになります。水の都・京都には青もみじの絶景がたくさん」と言います。京都ツウの写真家がこっそり教える名所をご紹介。<

嵐山や祗園をはじめ、桜の名所がたくさんある京都。全国から訪れる方々がいる一方で、地元の方にも親しまれています。家族と歩いた桜並木、賑やかなお花見、ふと見上げた先の美しい桜……。そんな心に残る桜の出を、京都で暮らす、町家を守る文化人、庭師、僧侶の3人に伺いました。<