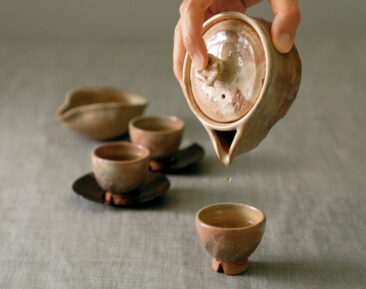

お茶を淹れるのに欠かせない道具・急須。でも、形が複雑で、茶こしが詰まったりと、洗うのがちょっと面倒だなと思う方もいるのでは? 実は、お手入れ方法はとっても簡単! 自己流で苦労するよりも、正しい方法を知って、愛用の急須をずっと大切に使いませんか。<

世界中の人々に親しまれているお茶。日本では「チャ」と呼びますが、イギリスでは「ティー」、インドでは「チャイ」など、さまざまな呼び名があります。大きく分けると「チャ」系統と「ティー」系統の2種類がありますが、どちらも語源は中国にありました。今回は、お茶の呼び方の歴史を解説します。<

カフェのメニューで見かける、ほうじ茶ラテや抹茶ラテ。熱々の緑茶、抹茶、ほうじ茶にお酒やスパイス、果物をちょっと足すだけのアレンジで、カフェにあるような個性的なドリンクに早変わり。少しの工夫で楽しめる、5つの「ちょい足し」レシピを紹介します。<

バレンタインデー間近。意外かもしれませんが、実はチョコレートと日本茶は相性が抜群。お互いのよさを引き立て合うステキなペアリングを、京都の板チョコ専門店に紹介していただきました。今年はいつもとは趣向を変えて、日本茶とチョコのおいしい関係を探ってみませんか。<

日本茶を選ぶ際、「若蒸し」(浅蒸し)と「深蒸し」という言葉を目にするかと思います。その違いをご存知でしょうか? 約10年ほど前から人気が高まっているのが静岡県掛川市発祥の「深蒸し煎茶」です。健康成分「カテキン」で注目されている深蒸し煎茶の歴史やその魅力を引き出す3つのポイントをご紹介いたします。<

おいしいお茶を淹れるのに欠かせない急須。どれも同じに見えると思っても、ちょっとした形の違い一つとっても、さまざまな茶種に合せて考え抜かれているのです。サイズやデザインの違いを知って、自分に合った急須を見つけて、おいしいお茶を楽しんでください。<

茶道、和菓子、やきもの、懐石料理……。京都で育まれた伝統文化の起源を歴史を遡って探ると、なんとお茶にたどりつきます! お茶を巡る旅と題して京都を観光すると、その奥深さに触れることができます。それではお茶との深〜い関係を見ていきましょう。

身近にあるお茶が、どのようにさまざまな文化に関わり、発展させてきたのか。同志社大学 京都と茶文化研究センター長の佐伯順子先生に伺いました。<

仕事や家事の合間にお茶を飲んでひと休み。緑茶の香りにリラックスして、ホッとやすらぎを覚えます。このお茶の香りと癒しの成分・テアニンについて、食品成分と脳機能の研究をされている横越英彦先生にお話を伺いました。これであなたもお茶博士になれる!<

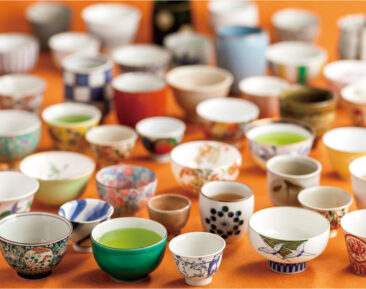

お茶を飲むのに欠かせない湯呑。自分用にはもちろん、おもてなし用やギフト用に求める方も増えています。でも、いざ買おうと思ってもどれも同じに見えて、どう選べばいいかわからないという悩みもあるのではないでしょうか? デザインだけじゃない、機能や種類、用途に合わせた湯呑の選び方をプロに教えていただきました。<

普段から外敵に負けないからだづくりを心がけたいものです。そんな中で、今、改めて注目を集めているのが、緑茶に含まれる健康成分「カテキン」です。その驚異の健康パワーをご紹介します。皆さんも緑茶を飲んで健やかに過ごしましょう!<

今、おうち時間を豊かにするものとして、お茶がますます注目されています。家にある日用品を活用して、新年のお茶のひとときを楽しむヒントを京都在住のお茶人・ふくいひろこさんに教えてもらいました。今回使うのは、なんとお盆。お正月飾りやお菓子を飾る工夫をご紹介いたします!<

中国の唐の時代に陸羽が記した『茶経』は、1200年以上前に著されたにもかかわらず、今も読み継がれるお茶の百科事典です。しかし、歴史を超えて愛される理由は一体なんなのでしょうか? 今回は、『茶経』とそれに関連するお茶の豆知識について、ご紹介します。<