みなさまは今年の新茶はもう飲まれましたか? その年、最初の新芽からつくられる新茶は「一番茶」とも呼ばれ、5月を中心に収穫されます。でも、6月になったからもさまざまな種類のお茶が「新茶」として販売されています。どうしてすべてのお茶がいっせいに新茶に切り替わらないのでしょうか? そこには2つの理由がありました。<

夏も近づく八十八夜~♪ 1年間丁寧に育てた新芽が摘み取られ、新茶が楽しめる季節がやってきます。茶の木から生まれた茶の葉は、いったいどのようにしてお茶になるのでしょう? お茶ができるまでの工程を知れば、もっとお茶がおいしくなるはず!<

5月の声が聞こえてくると、お茶処、京都・宇治田原町は新茶の熱気に包まれます。茶畑で育った新芽は、どのようにしてお茶に姿を変えるのでしょうか。旬の味わいを活かしたおいしい淹れ方や最適な保存方法まで、新茶の季節を迎えた今こそ知っておきたい情報が満載!<

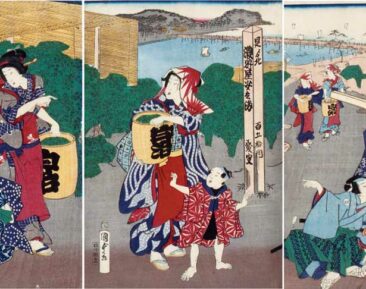

日本に銘茶は多くありますが、“高級“となると真っ先に思い浮かぶ宇治茶。その一大産地である南山城地域は、煎茶発祥の地であり、今も最高峰のブランド茶をつくり続けています。昔も今も全国に名が知られる宇治茶の歴史をひもとき、おいしさの秘密に迫ります。<

フレッシュな香りが楽しめる新茶は、料理の調味料としても活躍します。今回、緑茶好きの京都の料理人・DECOさんに、おいしい新茶のレシピを教えてもらいました。お肉料理からおばんざい、スイーツまで、おうちごはんにお茶や茶殻(出がらし茶葉)を取り入れてみませんか?<

炒った玄米を茶葉に加えた玄米茶。京都発祥のお茶であり、玄米が配合されることでカフェインも少なく、芳しい香りとサッパリとした味わいで多くの方に人気です。そんな玄米茶ですが、現在、どんどんおいしく、種類も豊富になっています! その最新事情から製造まで、おいしさの秘密を徹底追求!<

ほうじ茶とおかきのほっこりコンビから、抹茶とナッツなどの意外なセットまで、お茶とお菓子の組合せは自由自在。5つの茶種と11種類のお菓子による、最高においしいマリアージュをご紹介します。<

お茶を淹れるのに欠かせない道具・急須。でも、形が複雑で、茶こしが詰まったりと、洗うのがちょっと面倒だなと思う方もいるのでは? 実は、お手入れ方法はとっても簡単! 自己流で苦労するよりも、正しい方法を知って、愛用の急須をずっと大切に使いませんか。<

世界中の人々に親しまれているお茶。日本では「チャ」と呼びますが、イギリスでは「ティー」、インドでは「チャイ」など、さまざまな呼び名があります。大きく分けると「チャ」系統と「ティー」系統の2種類がありますが、どちらも語源は中国にありました。今回は、お茶の呼び方の歴史を解説します。<

カフェのメニューで見かける、ほうじ茶ラテや抹茶ラテ。熱々の緑茶、抹茶、ほうじ茶にお酒やスパイス、果物をちょっと足すだけのアレンジで、カフェにあるような個性的なドリンクに早変わり。少しの工夫で楽しめる、5つの「ちょい足し」レシピを紹介します。<

健康や美容が気になるあなたにおすすめのお茶を集めました! 色や素材、特殊製法によって女性にうれしい成分を引き出した多彩な6つの日本茶をご紹介します。おいしい美容茶を毎日飲んで、さりげなくきれいを磨く習慣を始めてみませんか。<

バレンタインデー間近。意外かもしれませんが、実はチョコレートと日本茶は相性が抜群。お互いのよさを引き立て合うステキなペアリングを、京都の板チョコ専門店に紹介していただきました。今年はいつもとは趣向を変えて、日本茶とチョコのおいしい関係を探ってみませんか。<